資料と写真で見る黒野城の歴史

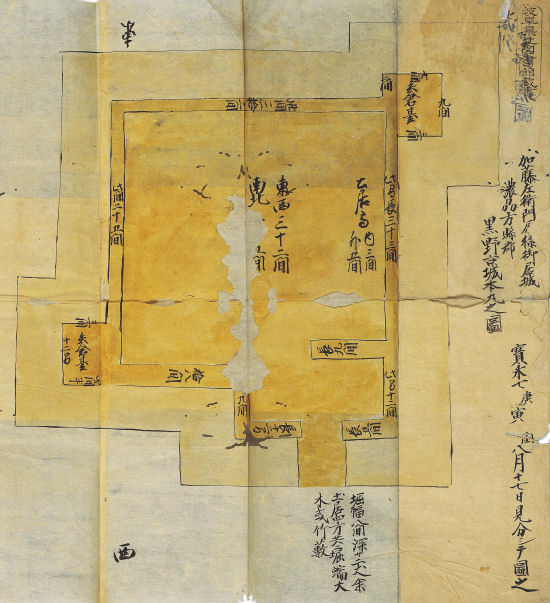

黒野古城本丸之図 宝永7年(1710年) 黒野古城本丸之図 宝永7年(1710年)

廃城後100年を経て書かれた古図(岐阜県図書館所蔵)

画像左側が北

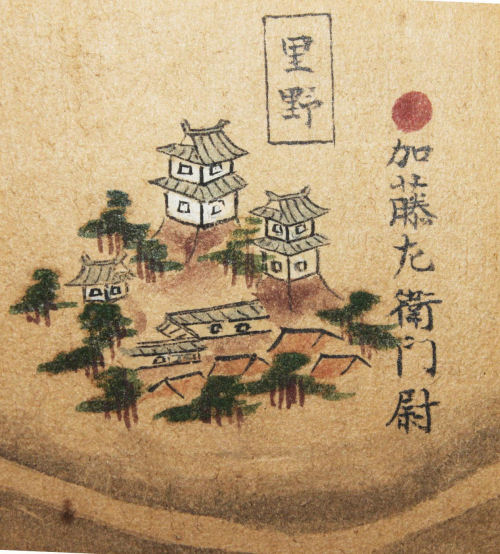

関ヶ原合戦を描いた「四戦図屏風」の黒野城 関ヶ原合戦を描いた「四戦図屏風」の黒野城

6曲1隻の屏風より部分(岐阜市歴史博物館所蔵)

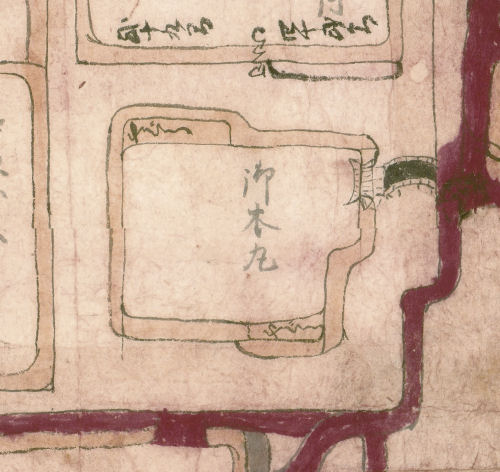

黒野城下中屋敷図の原図に見る御本丸 黒野城下中屋敷図の原図に見る御本丸

江戸時代後期〜明治初め頃 玉木和廣(英治)氏所蔵。画像下側が北。門と木橋が描かれている。

「岐阜市史 資料編近世2」の付図、黒野城下家中屋敷図の元図である。

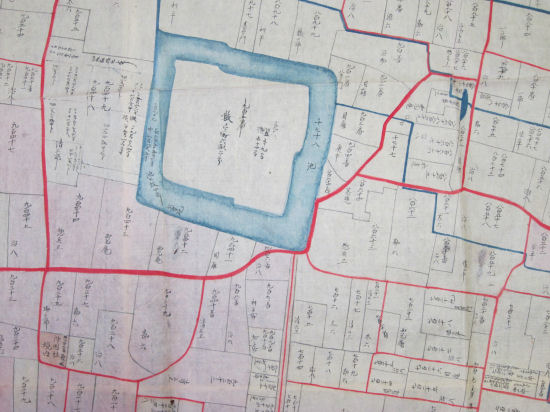

明治の地籍図の古城跡 明治の地籍図の古城跡

明治23年(1890)の「黒野村地籍図」より部分。画像下側が北。郷和彦氏所蔵

昭和の測量地図の古城跡 昭和の測量地図の古城跡

昭和14年(1939)の「黒野村土地宝典」より部分。画像上側が北。河口耕三氏所蔵

堀と土塁の輪郭は宝永7年の古図に近い。地元では城藪とも呼ばれていた。

昭和23年(1948)の航空写真 昭和23年(1948)の航空写真

国土地理院より(米軍撮影黒野上空の部分)。画像上側が北。

本丸の藪は払われ、戦後の食糧難で畑に開墾されていた。

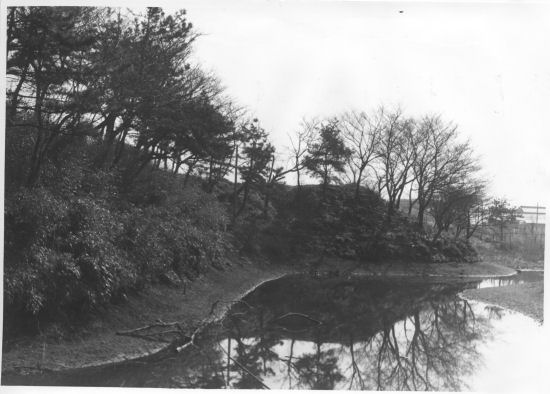

昭和30年(1955)頃 昭和30年(1955)頃

岐阜市役所提供。この年に岐阜市史蹟に指定される。

畑は整地されて運動ができる広場となり公園としての歴史が始まる。

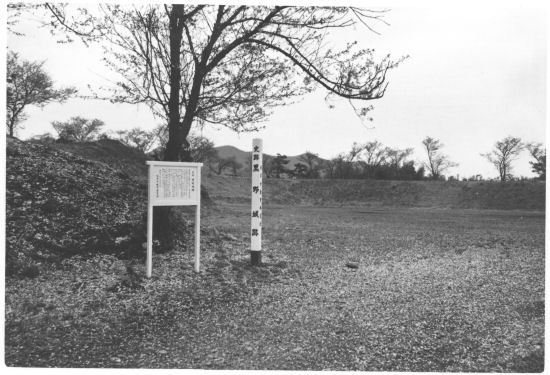

昭和40年代(1965) 昭和40年代(1965)

岐阜市役所提供。まだ黒野公民館は建設されていない。

40年代後半には土塁に桜の苗が植樹され、土塁上には落下防止のコンクリート柵が設けられる。

時期は不明だが南側土塁は消失している。

昭和47年(1972)頃 昭和47年(1972)頃

(株)KVKパンフレットより。南側土塁が無い頃の本丸を上空より撮影した貴重なカラー写真。黒野公民館も建設されている。

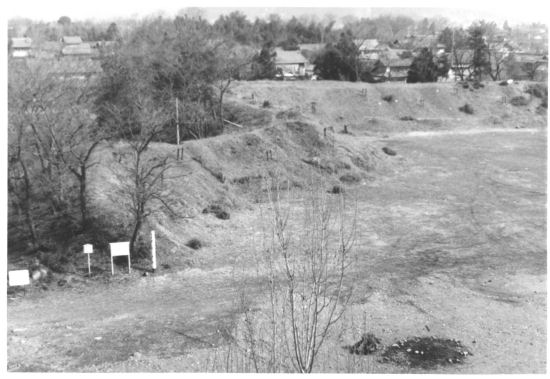

昭和49〜51年(1974〜1976)頃 昭和49〜51年(1974〜1976)頃

岐阜市役所提供。南側土塁と堀の復元工事の様子。

平成の黒野城跡 平成の黒野城跡

(C) Google earth より2014年9月14日取得。

黒野城跡は公園として市民の憩いの場に。本丸の内側は少年野球などに利用されている。

平成25年(2013)にはトイレも城跡にふさわしいデザインに新設され、「黒野城と加藤貞泰公研究会」の活動により案内板も増える。

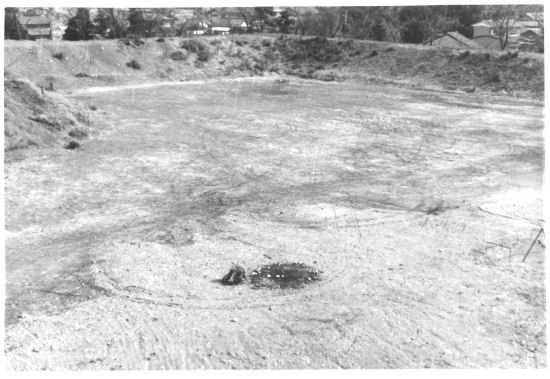

発掘調査 発掘調査

黒野城跡の城郭遺跡としての価値も見直され、平成25年(2013)に北西櫓跡、26年(2014)と27年(2015)に升形虎口の発掘調査が実施された。

その結果、初めて虎口で石垣の存在が確認され黒野城跡が近世城郭であることが証明された。

平成28年(2016)の発掘調査では、虎口で瓦と菊丸瓦の出土により、黒野城の建物の姿がより具体的になった。

【有識者のコメント:中井 均(滋賀県立大学教授)】

「「菊丸瓦」は、豊臣秀吉の居城(大坂城、聚楽第、伏見城)で使用され始めたことが考えられる。

黒野城から「菊丸瓦」が発見されたことは、中央(豊臣政権中枢)以外の地方での使用を示す数少ない事例であり、黒野城(加藤貞泰)の豊臣政権下での位置づけ、関係を考える上で重要なヒントとなる。

これまでの発掘調査で、石垣や土塁、瓦などの発見が相次ぎ、黒野城の姿が明らかになりつつある。今後も黒野城、この地域の歴史を明らかにするために、さらなる調査成果に期待したい。」

およそ400年前、短い期間ではあったが商業の繁栄と領民の生活の安定を目指したであろう、新しい領主が築いた黒野城は

その姿を少しずつ変えながらも歴史を伝え、地域住民の憩いと誇りの場となっている。

Copyright(C)黒野城と加藤貞泰公研究会,All Right Reserved.

|